プライズセレクターのひとりとして参加させてもらった3331 Art Fair –Various Collectors’Prizes–が無事閉幕しました。

「難解だ」ともすれば「自分には分からない、関係ない」と思われてしまいがちな現代アートに対し、「アート界の内側」のひとだけでなく、起業家やごく普通の若者としての僕も含め、多様なひとたちが個人的なプライズを出すことによって、「アートを買う」という行為を通じて得られる体験を身近に伝える、というチャレンジングな試みでしたが、最終的には動員・購入点数としても充分成功と言っていい結果になれたことは素直にとても良かったと思います。

累計入場者:約2,000人(関係者を除く)。

出展作家:91組 出品点数:300点以上。

売上点数:122点。(edition,multiple作品含む。)

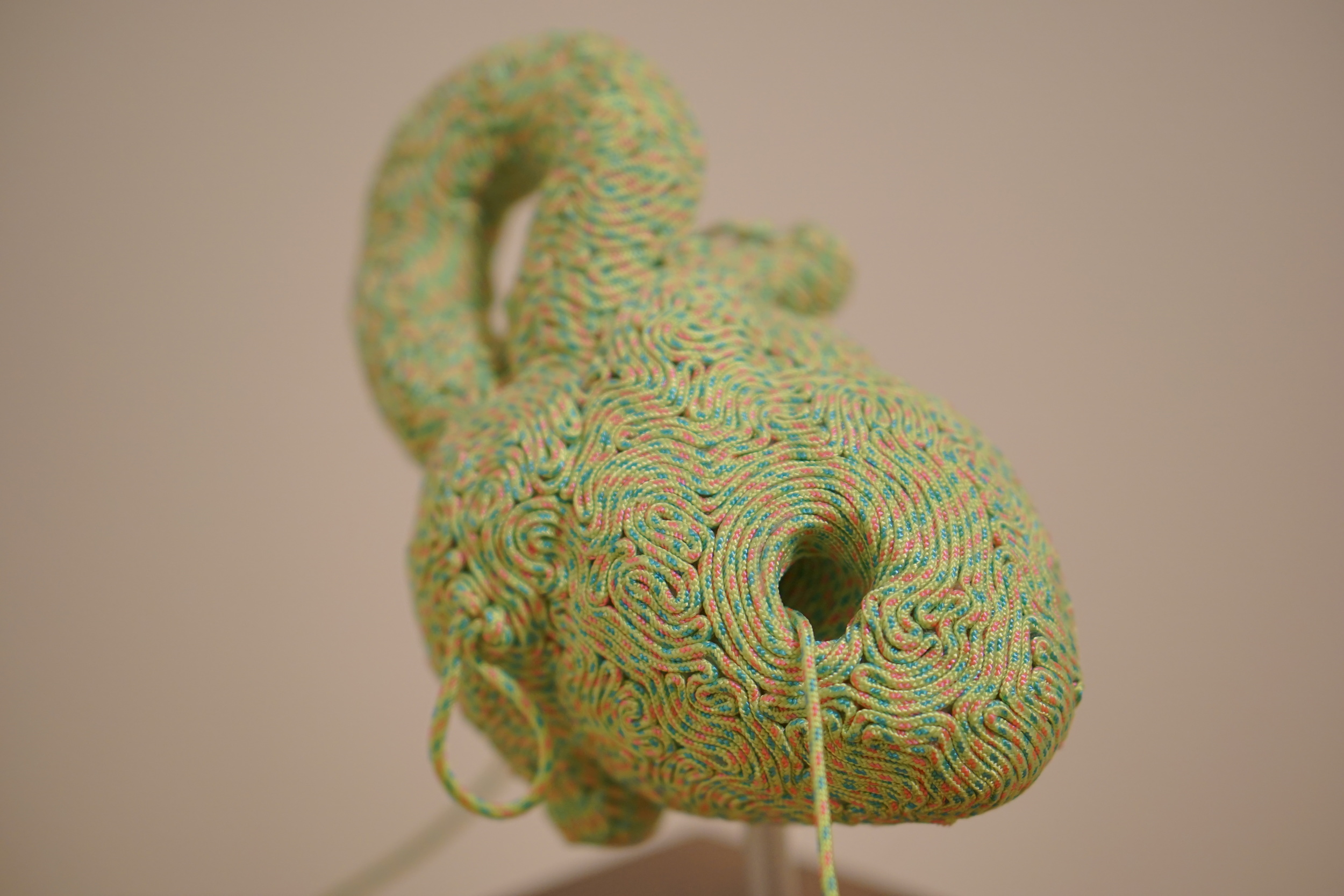

これは、もともとは2013年のG-Tokyoで初めて知ったもので、「何だこれは」という形状に目が止まり、タイトルとそれに込められたコンセプトを知ってから見ると色々な解釈の可能性、想起されるイメージの広さが面白いなとずっと気になっていた作品。他にも面白い作品はあったけど、今回こういう機会でまた出会ったことに縁も感じて、プライズに選びました。

個人的にも納得のいく作品を購入できたし、アートフェアとしてもとても価値のある一歩になったけど、コンセプトの大元の部分で少し関わらせてもらって、またコレクタープライズのプライズセレクターとして実際に作品を購入して、改めて感じたこともありました。

「アートを買う人」の再定義

「Various Collectors’Prizes」と銘打たれた今回のアートフェア。もちろん「アートを買う人」という意味では「コレクター」という呼称が最も一般的だし、分かりやすいのは間違いない。

でも、個人的には作品を収集することを目的にしているわけではないので、自分がコレクターなのか?と考えると、そうくくられるとちょっと気後れするというか、違和感のようなものを感じたのも事実。

じゃあ、自分は「アートを買う」という行為をどう捉えているかというと、なんというか、「アートが新しい世界の姿(世界の見方)を暴こうとするその活動に、俺も一枚かませてほしい」みたいなイメージなんですよね。蒐集家ではなく、賛同者、共犯者、共謀者、的な。

そういう新しい意味付けの名前をつけて、アートを買うという行為をアップデート、再定義できたら、「自分はコレクター(アートを買う人)じゃないしなー」と思ってしまう人たちにも新しい受け入れ方をしてもらえるんじゃないか。

解説者=水先案内人の存在

今回に限らず、こういう場所にはもっと作品や作家について語れる人がたくさんいていい。「アートは決してただ難解なだけじゃない」とは言っているものの、何度も書いてはいるけど、やっぱり、自分一人で作品と向き合って、身銭を切ってまで買おうと思えるほどの価値や面白みを発見するのはさすがになかなか難しい。

実際、今回購入した上記の作品も、G-Tokyoでギャラリースタッフの方とお話してコンセプトを手ほどきしてもらっていなかったらその面白さには気付かなかったし、きっとただ変わった見た目とタイトルの作品だな、くらいにしか引っかからなかったと思う。

せっかくアートフェアという一度に色々な作品と出会って、実際にそれを手に入れる機会がある場だからこそ、作品について語れる立場の人の数をもっと増やして、誰に話しかければ解説を聞けるのかも分かりやすくして、作家やギャラリースタッフと対話しながら価値を発見するという体験にフォーカスしたつくりにできたらいい。特にせっかく3331っていういい意味で敷居が低くて温かみのある場所なので、ART FAIR TOKYOとか他のアートフェア以上にそこを強みにしていけたらよりコンセプトの実現に近づけるはず。

アートは「買えるもの」だけど、「買わなきゃいけないもの」じゃない

今回は初めての試みということもあり、事前にプライズセレクターを集めたことで、コンセプトの分かりやすい打ち出し方としては良かったと思う。

でも、やっぱり最初から「プライズセレクター」と「一般客」が分かれてしまうと、普通に来場する人にとってはいわゆる「コレクター」と同じように、「自分とは別カテゴリの人たち」という風に見えてしまって、「アートを買う」という行為を自分事として捉えるには遠い気がする。

逆に、プライズセレクターにとっても、事前に「選ばれて」しまっていることで、どうしても「買わなきゃいけない、選ばなきゃいけない」というプレッシャーを感じながら見てしまうし、「買わなきゃいけない」で選ぶと、どうしても消去法的になってしまって、本来の作品との出会いや価値観のせめぎあいの楽しみはなかなか感じづらい。(もちろん、購入しなくてもプライズは出せたし、プライズを出さないという選択肢もきちんと担保されていたけど)

やっぱり理想としては、あくまでオープンに、買おうと思った人がその場で自由にプライズ授与を表明できるといい。そして、買おうと思った理由、いいと思った理由を言葉にしてもらって、なるべくリアルタイムにその作品の横に掲示できるといい。

それができると、その掲示された「理由」自体が作品の価値を伝える「水先案内人」の役割を果たして、他の人にとっても自分では見つけられなかった面白さや価値を再発見できる。そういう体験が積み重なることで、磨かれて、感化されて、「自分も何か買ってみようかな」って一歩踏み出すきっかけがつくれるんじゃないか。

まとめると、

- 「コレクター」ではなく「自分も参加できそう」と感じられるラベリング・タイトルを見て、なんとなく前向きでわくわくする気持ちになって来場して、

- 作家やギャラリーのスタッフと話をしたり質問したりして、今までよく分からなかったアートの面白さを発見して、

- 他の作品を買った人の言葉を見て背中を押されて、思い切って買ってみて、

- そのとき感じた言葉と自分の名前が、買った作品の隣に掲示されて、なんだか誇らしく嬉しくなる。

そんな風に「アートの面白さを発見する」体験、「アートを買う」体験ができるアートフェアにこれから育っていくとすごく素敵だな、と期待をふくらませています。