ART

Artist Movement ”UNITED” /

PLART|アートのある暮らしvol.5 アートの入り口を教えてくれる家。 /

『はじめの一歩』 /

現在開催中の「3331 Art Fair 2015 ‒Various Collectors' Prizes‒」。

昨年からアップデートした点のひとつに、『はじめの一歩』というものがあり、コレクターが初めて作品を買ったときのエピソードがパネルに掲示されている。僕のエピソードも載せてもらっているけど、構えてしまいがち、遠く感じがちな「コレクター」という存在に対して、なんとなく「別にみんな初めて買ったときはドキドキしながら買った普通の人なんだな」と思ってもらえるひとつのきっかけになったらいいと思う。

自分自身、コレクターというくくられ方はまだしっくりはこないけど、僕の場合の「はじめの一歩」をここにも載せておく。

この時のことはよく覚えている。ウィスット・ポンニミット(タムくん)の『I hear your heart beat』というリトグラフ。

ちょうどその前年に、あるイベントで若手のアーティストと話す機会があった。

もともとアートは好きだったけど、歳の近い作家が、生活をかけて好きなことに打ち込んでいる姿と、決して楽ではなくても、「やっぱりゆくゆくは作品一本で食べていけるようになりたいですね」なんて笑って話すのを聞いて、理屈抜きにいいな、応援したいなという気持ちがはっきり輪郭を持った気がした。もっと自由に、軽やかにアートを買える状況を作れたらと思った。

でも、そのときもそれまでも、自分でアートを買ったことはなかった。

それがちょっと、ずっと、引っかかっていた。

だから、4年前の年始、小谷元彦展を見た帰りに、森美術館に併設されたショップでそれを見かけたとき、これは新しい年の始めの買い物に相応しい、素晴らしい思いつきだと思った。

それでも、いざ決心するまでに随分悩んだ。

シャツや靴を買うならそれほど躊躇わない、1万円程度のちいさな版画なのに。

意を決して店員さんに声をかけると、丁寧に梱包して、手渡してくれた。僕はお金を払い、それを手に持って店を出た。

なんてことはない。それだけだった。買えてしまった。

あれだけ悩んでいたのが嘘みたいなあっけなさと同時に、なんとも言えない達成感があった。

シャツや靴にはない、なんだかとてもいいお金の使い方をした気がした。いい気分だった。

家に帰って飾る場所を考えながら、しみじみと、エディションとは言え、一点しかない作品を所有できる嬉しさと、でもどこか作家から預かったような緊張感とが混じりあうような、不思議な感覚を何度も思い出すように味わった。

さっき払った一万円の幾ばくかは、巡り巡ってあのアーティストに届くんだよなというリアルな手触りがあった。

こんなに「物を買う」という行為を意識したことはちょっと記憶にない。

金島隆弘×中村政人スペシャル・トーク:3331 Art Fair 2015 -Various Collectors' Prizes- プレイベント(2015.2.28) /

第2回目を迎える 3331 Art Fair 2015 -Various Collectors' Prizes- が、今年も2015年3月21日(土)~29日(日)に開催されます。

それに先駆けて行われるプレイベント、スペシャル・トーク「これからのアートシーンをつくるアートフェア」にモデレーターとして登壇することになりました。

“

日程: 2015年02月28日(土)

時間: 15:30-17:00

備考: スペシャル・トーク:「これからのアートシーンをつくるアートフェア」プレゼンター:金島隆弘 × 中村政人 / モデレーター:高井勇輝

料金: 無料

備考: 定員60名(立見になる場合がございます。)お申し込みは参加人数、お名前、ご連絡先(携帯番号など)を明記の上、こちらまで→af2015@3331.jp 定員になり次第、締め切らせて頂きます。

会場: 2F 206号室

3331 Art Fair 2015 -Various Collectors’ Prizes- プレイベント

■スペシャル・トーク「これからのアートシーンをつくるアートフェア」

■登壇者

・金島隆弘(アートフェア東京プログラム・ディレクター)

・中村政人(3331 Arts Chiyoda統括ディレクター)

/ モデレーター:高井勇輝(株式会社ロフトワーク クリエイティブディレクター)

本年3月に第二回目を予定している「3331 Art Fair 2015 -Various Collectors’Prizes‒ 」の開催に先立ち、プレイベントを行います。年に一度のアートディーラーとコレクターの邂逅の場として、ともすると特殊で閉鎖的なイベントのように思われがちなアートフェアですが、必ずしもそのようなことはありません。むしろ、国際的にはビエンナーレなどの国際展と対をなすアートシーンの重要なイベントとしてアートフェアの認知は近年、非常に増しております。

アートフェア東京プログラム・ディレクター金島隆弘氏と、3331 Arts Chiyoda統括ディレクター中村政人が、東京で同時期に行われる2つのアートフェアの魅力と役割についてお話しいたします。それだけにとどまらず、アートに関わる様々な立場と多様な局面の中でのアートフェアの位置づけと、これからのアートシーンの行方など、時間の許す限りクロストークを行います。

ぜひお楽しみ下さい。”

モデレーターという役割は初めての経験の上、3331 Arts Chiyoda統括ディレクターの中村政人さんと、アートフェア東京プログラム・ディレクターの金島隆弘さんという錚々たるお二方と席を並べるということで、光栄でもあり恐れ多くもあり、とてもドキドキしています。

僕自身はアート業界の人間でもない素人ですが、その「普通のひと」の立場から、そして同時に3331 Art Fairの企画に一枚かませてもらったひとりとして、コレクタープライズのプライズセレクターのひとりとして、ささやかながらアートとの間をつなぐ役割が果たせたらと思います。

もしよろしければ遊びに来て温かく見守っていただけると嬉しいです。

アート体験を最大化するアートフェアのUX設計 3331 Art Fair ‒Various Collectors' Prizes‒を終えて /

プライズセレクターのひとりとして参加させてもらった3331 Art Fair –Various Collectors’Prizes–が無事閉幕しました。

「難解だ」ともすれば「自分には分からない、関係ない」と思われてしまいがちな現代アートに対し、「アート界の内側」のひとだけでなく、起業家やごく普通の若者としての僕も含め、多様なひとたちが個人的なプライズを出すことによって、「アートを買う」という行為を通じて得られる体験を身近に伝える、というチャレンジングな試みでしたが、最終的には動員・購入点数としても充分成功と言っていい結果になれたことは素直にとても良かったと思います。

累計入場者:約2,000人(関係者を除く)。

出展作家:91組 出品点数:300点以上。

売上点数:122点。(edition,multiple作品含む。)

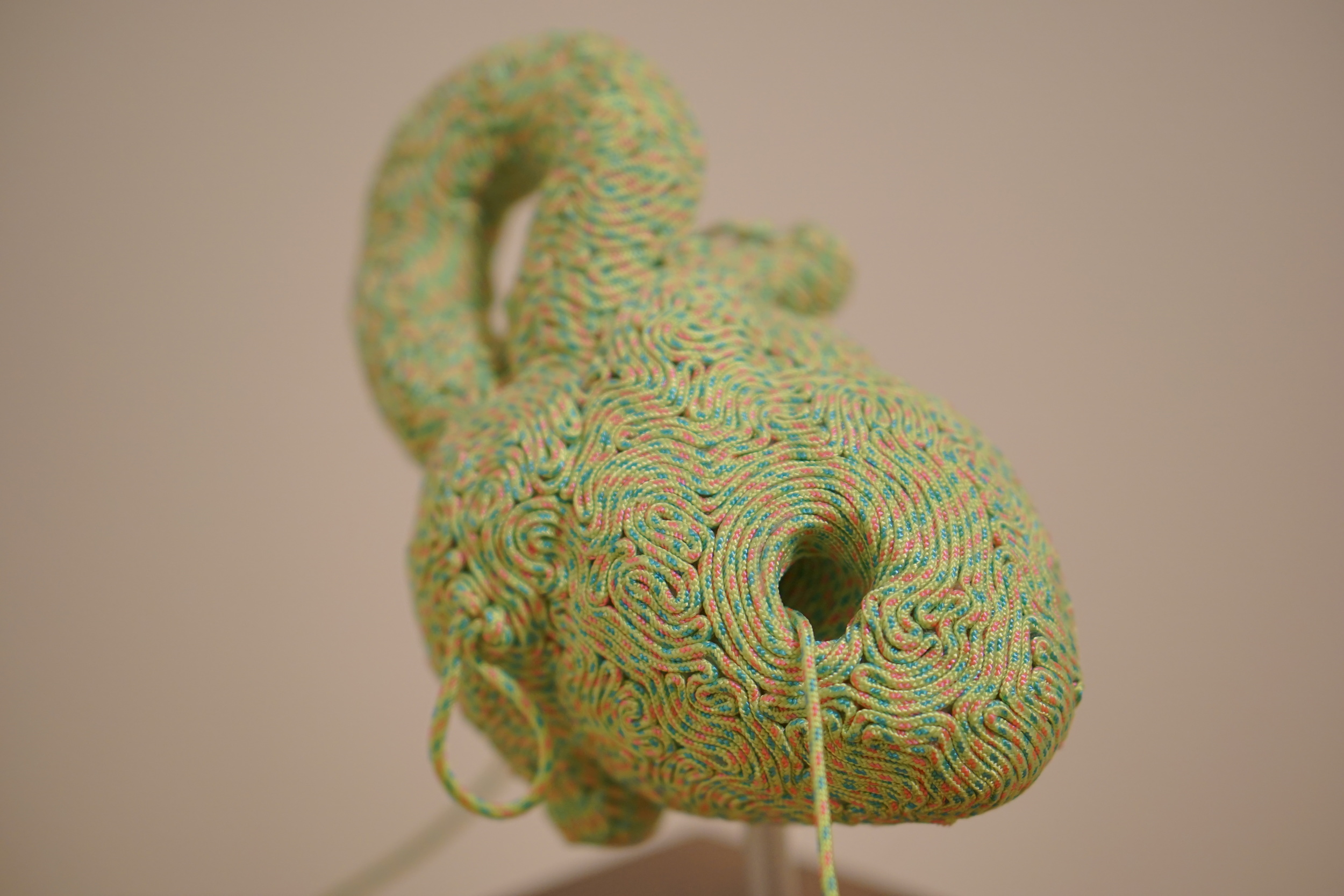

これは、もともとは2013年のG-Tokyoで初めて知ったもので、「何だこれは」という形状に目が止まり、タイトルとそれに込められたコンセプトを知ってから見ると色々な解釈の可能性、想起されるイメージの広さが面白いなとずっと気になっていた作品。他にも面白い作品はあったけど、今回こういう機会でまた出会ったことに縁も感じて、プライズに選びました。

個人的にも納得のいく作品を購入できたし、アートフェアとしてもとても価値のある一歩になったけど、コンセプトの大元の部分で少し関わらせてもらって、またコレクタープライズのプライズセレクターとして実際に作品を購入して、改めて感じたこともありました。

「アートを買う人」の再定義

「Various Collectors’Prizes」と銘打たれた今回のアートフェア。もちろん「アートを買う人」という意味では「コレクター」という呼称が最も一般的だし、分かりやすいのは間違いない。

でも、個人的には作品を収集することを目的にしているわけではないので、自分がコレクターなのか?と考えると、そうくくられるとちょっと気後れするというか、違和感のようなものを感じたのも事実。

じゃあ、自分は「アートを買う」という行為をどう捉えているかというと、なんというか、「アートが新しい世界の姿(世界の見方)を暴こうとするその活動に、俺も一枚かませてほしい」みたいなイメージなんですよね。蒐集家ではなく、賛同者、共犯者、共謀者、的な。

そういう新しい意味付けの名前をつけて、アートを買うという行為をアップデート、再定義できたら、「自分はコレクター(アートを買う人)じゃないしなー」と思ってしまう人たちにも新しい受け入れ方をしてもらえるんじゃないか。

解説者=水先案内人の存在

今回に限らず、こういう場所にはもっと作品や作家について語れる人がたくさんいていい。「アートは決してただ難解なだけじゃない」とは言っているものの、何度も書いてはいるけど、やっぱり、自分一人で作品と向き合って、身銭を切ってまで買おうと思えるほどの価値や面白みを発見するのはさすがになかなか難しい。

実際、今回購入した上記の作品も、G-Tokyoでギャラリースタッフの方とお話してコンセプトを手ほどきしてもらっていなかったらその面白さには気付かなかったし、きっとただ変わった見た目とタイトルの作品だな、くらいにしか引っかからなかったと思う。

せっかくアートフェアという一度に色々な作品と出会って、実際にそれを手に入れる機会がある場だからこそ、作品について語れる立場の人の数をもっと増やして、誰に話しかければ解説を聞けるのかも分かりやすくして、作家やギャラリースタッフと対話しながら価値を発見するという体験にフォーカスしたつくりにできたらいい。特にせっかく3331っていういい意味で敷居が低くて温かみのある場所なので、ART FAIR TOKYOとか他のアートフェア以上にそこを強みにしていけたらよりコンセプトの実現に近づけるはず。

アートは「買えるもの」だけど、「買わなきゃいけないもの」じゃない

今回は初めての試みということもあり、事前にプライズセレクターを集めたことで、コンセプトの分かりやすい打ち出し方としては良かったと思う。

でも、やっぱり最初から「プライズセレクター」と「一般客」が分かれてしまうと、普通に来場する人にとってはいわゆる「コレクター」と同じように、「自分とは別カテゴリの人たち」という風に見えてしまって、「アートを買う」という行為を自分事として捉えるには遠い気がする。

逆に、プライズセレクターにとっても、事前に「選ばれて」しまっていることで、どうしても「買わなきゃいけない、選ばなきゃいけない」というプレッシャーを感じながら見てしまうし、「買わなきゃいけない」で選ぶと、どうしても消去法的になってしまって、本来の作品との出会いや価値観のせめぎあいの楽しみはなかなか感じづらい。(もちろん、購入しなくてもプライズは出せたし、プライズを出さないという選択肢もきちんと担保されていたけど)

やっぱり理想としては、あくまでオープンに、買おうと思った人がその場で自由にプライズ授与を表明できるといい。そして、買おうと思った理由、いいと思った理由を言葉にしてもらって、なるべくリアルタイムにその作品の横に掲示できるといい。

それができると、その掲示された「理由」自体が作品の価値を伝える「水先案内人」の役割を果たして、他の人にとっても自分では見つけられなかった面白さや価値を再発見できる。そういう体験が積み重なることで、磨かれて、感化されて、「自分も何か買ってみようかな」って一歩踏み出すきっかけがつくれるんじゃないか。

まとめると、

- 「コレクター」ではなく「自分も参加できそう」と感じられるラベリング・タイトルを見て、なんとなく前向きでわくわくする気持ちになって来場して、

- 作家やギャラリーのスタッフと話をしたり質問したりして、今までよく分からなかったアートの面白さを発見して、

- 他の作品を買った人の言葉を見て背中を押されて、思い切って買ってみて、

- そのとき感じた言葉と自分の名前が、買った作品の隣に掲示されて、なんだか誇らしく嬉しくなる。

そんな風に「アートの面白さを発見する」体験、「アートを買う」体験ができるアートフェアにこれから育っていくとすごく素敵だな、と期待をふくらませています。

改めて、アートについて考える /

2014年3月、このアートフェアの季節にまたひとつ、3331 Arts Chiyodaで新しいアートフェア「3331 Art Fair ‒Various Collectors' Prizes‒」が始まります。

今回、island Japanの伊藤悠さんとのご縁で、このアートフェアの企画に携わるチャンスをいただきました。ここ数年間はずーっとアートとアートを買うことについて色々と考え、もがいてきましたが、3年前の「Welcome! Art Office」から始まったこのご縁で、いよいよそのイシューど真ん中であるアートフェアという形でアクションを仕掛けられるのが楽しみです。

それに際し、自分のアートとそれにまつわる諸々に対するスタンスの再確認も兼ねて、勝手に「3331 Art Fair ‒Various Collectors' Prizes‒ 開催に寄せて」という体で、ここ数年間ブログやtwitterで綴り、収集してきた言葉を棚卸しして、改めてぎゅっと凝縮・再構成してみたいと思います。きっと俺的アート論のベストアルバム的なエントリになるはず。

※引用元はリンク先にてご参照ください。

***

アートとは何なのか。何が面白いのか。

ここでいう「アート」とは、すべてとりわけ「現代アート」のことを指す。

きっと多くの人が漠然と抱いてる「よく分からない」もの、というイメージはたぶん、実はある意味とても正しくて、とてもアートの真理を突いていると思う。なぜかというと、アートというのは「新しいものの見方の体験」であり、今の社会に対しての「問いかけ」だから。既存にない新しい価値観で、「答え」ではなく「問い」だから、すぐに分からないのはある意味当然で、そこにこそアートの役割がある。むしろ、この社会の中で「理解」という理屈抜きに体感できる希少なものだからこそ面白い。

アートという、自分の考え方や価値観を拡張させる「思考のツール」に触れることで、新しい「世界の見方」を獲得することができる。端的に言えば、それがアートの「機能」であり、面白さ。そしてそれは、社会的な責任や拘束から自由な解釈可能性を与えてくれるという意味で、未来の希望でもある。アートのそういうパンクなところがたまらなく好きだ。

そしてもうひとつ、現代アートの醍醐味は、まさしく「現代」というところ。つまり、「今」に生きるアーティストが「今」の世界に対して「今」表現しているものが現代アート。それを当事者として楽しめるのは今しかない。

そして当たり前だけど、同時代に、同じ社会で何かを感じて、表現をして、作品を販売して、生きている人がいるというところ。それだけで食えている人なんて、一握りどころかほんのひとつまみもいないと思う。でも、そんなに厳しくても、作らなくてはいられないほど表現することが好きな人たちがいる。そんな生活かけて打ち込んでる人の、好きなことについての話が面白くないはずがない。それが聞けるのはともに同じ時代を生きる「現代」アートだから。現代アートは今を生きる僕たちのものだ。

アートを「買う」ことの意味と面白さ。

こればかりは、「とにかくまずはひとつ買ってみてくれ!」としか言えない。買ったらそれがどんなに豊かな意味を持ってるか分かるはず。そしてそれは小難しい意味どうこうの前に、単純に、アートを観る以上に「面白い」。

もちろん値段によって得られる体験や見えるものはまた違ってくると思うけど、この「面白さ」の本質は値段じゃない。たとえ少額でも、他のモノを買うのとは違う真剣さと高揚感がある。

それはきっと、「価値観のぶつかり合い」が起こるから。前述の通り、アートって基本的に「分からない」もの。それに対して、日々常に向き合っている、「価値」の代名詞みたいな「お金」で値がつけられている状況が、より一層「新しい価値観」との遭遇を後押ししてくれる。値段という市場価値や作家(やギャラリー)の評価を比較基準として、自分がその作品のどこにどれだけ価値を感じ、どう位置付けるのかを感じる手がかりにできるから。そこで感じるギャップ、価値観の相違こそが「新しいものの見方」。

だから真剣になる。シャツを買うなら迷わず出せる1万円でも、相手がアートとなった途端に「それだけの価値があるのか」と悩み、迷い、それでも惹かれて、「ええい!」と一大決心をして買う。そして、「買う」ってことは、ある作品という価値の不確定なものに対して価値を認め、評価を付けるという行為でもある。売る側としては値段をつけるだけならいくらの値をつけようが勝手だから、その作品の「価値」は買われることで初めて認められ、「生まれる」。つまり、新しい価値を生み出すという意味では、アートを「買う」ことはアートを「作る」ことと同じくらい重要なクリエイションだと言える。

もちろん、「買う」という行為だけでなく、アート作品という商品そのものにも他のモノにはない特性がある。それは、基本的には「この世にひとつしかない」ということ。

アートというメッセージ性の高いものを、一大決心をして選び手に入れたということは、「自分はこれの価値を知っている」という自己表現であり、それがたったひとつしかないということは、その自己表現は最初にその価値を発見し、買ったその人だけに許された権利だということ。アートとは、ファッションよりも、音楽よりも、自分自身の個性や価値観を表現できる趣味嗜好でもある。

そして、現代アートは買った後も「育つ」楽しみがある。

アートは「問い」だから、時が経ってから向き合えば、最初にその作品の前で感じたのとはまた違うイメージや感情、「答え」が浮かんでくることもある。そういう自分を写す「鏡」としても育っていくし、現存するアーティストだからこそ、自分が価値を認めた作家と作品が、この後どういう道をたどっていくのか、世間からどういう評価を受けていくのか、そういう意味で育っていくのを見るのも楽しい。単純に投機的な意味だけでなく、いつかもしそのアーティストが世界的な評価を得たら、「ずっと前からすごいと思っていた」という目利き感も味わえるかもしれない。

このアーティストが次にどんな作品を生み出すのか、それを一番楽しみにできるのは、作品を買った人。自分が払ったお金がアーティストのご飯や絵の具になって、次の作品になるというつながりが感じられるから。そこには、CDを買って一票投票するよりもっと直接的に、アーティストの人生と100年生きるかもしれない作品に関わってる手応えがある。

そう、いつか数万円で買った作品も、自分の人生よりずっと未来まで残るかもしれない。それがもうひとつ、「伝える」というアートの面白さ。

これはかなり上級で高尚な楽しみかもしれないけど、コレクターの本質的な役割でもある。まだ誰も見つけていない価値を発見し、買うことで価値を定め、未来に届ける。それは作品の価値が分かり、幸運にも買うことができたコレクターの「ノブレス・オブリージュ」。

もちろん全部が全部後世まで残るわけではないし、「結局価値を認めたのはアーティスト本人と買った自分だけでした」ということもざらにあるだろうけど、それでもアーティストと価値観の真剣勝負を重ねて磨いた感性は失われることはないし、きっと道楽としてはかなり割のいい趣味のひとつなんじゃないだろうか。

何より、“100年後もどこかの家にかかっている作品が、今は自分の家にあるって思ったら素敵じゃない?”

ここまで2,500字以上かけて綴ってきたけど、少しでも何かが伝わったならぜひ実際に体験してみてほしい。初めてアートを買った時の「あぁ、買えちゃったなーっていう謎の感慨」とか、「決断するのにもの凄く必要だった勇気」とか、その後の「なんとも言えない達成感」とか、「この世にひとつしかない物を所有できる幸福感」とか、「作家の歴史を預かり大切に保存しなければという緊張感」とか、「運命論的な醒めた高揚感」とか、「買った後やけに饒舌に語りたくなる衝動」とか。

その場として、アートフェアはすごくおすすめ。ギャラリーよりずっと敷居が低いし、一度に幅広いアーティストと作品を見れる。何より、美術展のようにただ「鑑賞するもの」としてだけでなく、「自分が(買おうと思えば)買えるもの」として接すると、アートとの距離感が見違えて近く感じるから。さらに、直接アーティストやギャラリストと対話することで、アートが「全然別世界の存在が作ったよく分からないもの」ではなく、「同じ時代に生きるその人が同じ世界を別の視点で表現したもの」だと感じられる瞬間がきっとあるから。その視点や表現に、値札以上の価値を感じたら、対価を払って手に入れればいい。それだけ。小難しいことなんてない。アートと僕らの関係は、単純で、対等で、自由だ。

***

「3331 Art Fair ‒Various Collectors' Prizes‒ 開催に寄せて」としてはここまで。ここからは、それを広げていくためのヒントを整理してみる。

「アートに触れる場所」はどうあるべきか?

上に書いた通り、「アートを買う」ということは「価値観のぶつかり合い」の末に「作品の価値を認めて規定する」ということだから、その前提として、観る者に対して「ぶつかり合う土俵に上げてもらえるだけの価値」は伝えなければならない。パラドックス的だけど、スルーされてしまってはそもそもぶつかり合いは始まらない。みんながみんな、上で書いたようなことをかけらでも認識して観てくれるなら無用の心配かもしれないけど、そうじゃないし、そういう人たちに「こちら側」に来てもらうような仕掛けをしていかないと、いつまでもアートは狭い内輪だけのもので、その外の人にとってはただの「よく分からないもの」のままで終わってしまう。もっとそれを伝える努力と工夫はできる余地があるはず。

「何を」伝えるのか。つまるところ、それはアート作品の「価値」なんだけど、もう少し具体的に紐解くと、一番伝えてほしいのは「アーティスト本人の言葉」。ただ「なんとなく」とかじゃなくて、ちゃんと本人の言葉で、自分の文脈で、意図を、思いを、伝えてほしい。つたなくてもいいから、自分の言葉で伝えて、こっちに「その志、買った!」って思わせてほしい。それが伝わる瞬間が一番ぐっとくるし、やっぱり作品がただあるだけじゃ分かんないから。

もうひとつは、「現代美術のコンテクストの中での位置付け」。今までと矛盾するようにも聞こえるかもしれないけど、「アートは分からないからいい」というのは、決して「分からないまま片付けていい」って意味じゃない。「分からない」ものに対して、自分がどう解釈するか、何を感じるか、どういう価値を見出すかが面白いポイントなわけで、言ってみればアートは作品の背景や意図を探って楽しむコンテクストゲームでもある。それを楽しむ一助として、何の事前情報もないまま「感じろ!」というスタンスで観るのと、参考までにだとしても、作家が本来意図した「解答例」や「楽しみ方」を頭に置いてから観るのとでは面白さが全然違う。自分の「答え」とアーティスト本人の「答え」が違ってもいい。その違いが面白い。

それらを「どう」伝えるのか。アートフェアや個展の場合は、アーティスト本人やギャラリースタッフが在廊して直接話してくれるチャンスがある。繰り返すけど、それは本当にアートフェアのいいところ。でも、それらも含め、広く「アートに触れる場所」がこれからまだまだ工夫できるところがきっとある。

例えば、キャプション。どういうタイトルが付けられているのか、それがいつ作られたのかという情報だけでも、作品の価値とコンテクストを探る手がかりになるし、ちゃんとあるのとないのとでは、作品に没入する心理的なハードルさえ変わりうる。解説シートなどのハンドアウトもそう。その作品のどこにどう着目すべきかのガイドとなり、作家や作品とライトコレクターになりうる一般消費者をつなげる存在=ブリッジメディアの拡充と設計が、アートの面白さを伝え、その次へ行く背中を押す上でとても重要だと思う。

そして、アーティストの言葉を伝えるのと同時に、それと同じくらい、観る人の言葉ももっと伝えてほしい。「自分の言葉にする」ことは、「自分の評価を下す」ことだから。それがもっと普通になっていけば、その評価の先に、アートを買ったり、「鑑賞」だけでないアクションがもっと広がるはず。やっぱりアーティスト側の言葉だけじゃだめで、それだけだときっと見る人はそれを唯一の「正解」だと受け止めて、そこで止まってしまう。そうじゃなくて、「でも自分はこう思った」とか、「また別の人はこう解釈している」みたいな、そういう言葉=評価が自由に飛び交う状況こそが、「色々な価値観があってよくて、その多様性こそが新しい可能性へつながる希望なんだ」というアートの本質を体現していると思うし、アートが機能しているっていうことになるんだと思う。そういう開かれた「批評空間」を作っていくことも、ギャラリーや美術館、アートフェアやイベントなど、「アートに触れる場所」がこれからしていかなければならないことのひとつ。

ただ作品を「観せてあげる」場所としてだけじゃなくて、そこに来ることで、触れることで、「感性を鋭敏にさせる媒体、プラットフォームとしての機能」を目指す方向のコンパスとして、試行錯誤をしていこうと思う。

企みの走り書き

この「アーティストと作品を伝えるブリッジメディア」と、「見る人がその解釈を言葉にできる空間・仕掛け」こそ、インターネットとタブレットなどのスマートデバイスが絡むと面白いことになるはず。以前ステルスでコンセプトのテストをしたZulogはまさにそうで、実際に得られたフィードバックも思ったよりずっとポジティブなものが多かった。

このときは、美術館を想定していたから、作品の画像や情報を取り扱う権利問題をクリアするのが大きなハードルとして残ったままだったけど、アートフェアを舞台にして、買われる前の作品を対象にするなら、出展ギャラリーとアーティストの協力さえ仰げれば実現できる可能性があるんじゃないか?今回はどこまでそういう要素を仕込めるか分からないけど、その可能性はぜひ探ってみたい。

もうひとつ、いつかやってみたいことは、アートフェアを舞台に、みんなの「アートを買う」という行為を主役にして、それ自体をひとつのアート作品にしてしまうこと。

上にも書いた通り、「アートを買う」ってことは、それ自体新しく価値をつくる創作活動だから、いろんな人のその瞬間を捉えて、形にして、参加者みんなでひとつの作品をつくりたい。それがポートレートなのかムービーなのかは分からないけど、きっと、きらきらした真剣さとか高揚感とか達成感とか緊張感とか幸福感とかが結晶になったものになるはず。

アーティストと同じくらい、アートを買う人も主役になれる。それを目指す第一歩として、誰か偉い人から一方的に与えられる権威的な「賞」ではなくて、普通の色々な人たちが、自分の視点で、それぞれに見つけた価値を喜び、それを生み出したアーティストに「ありがとう」を伝えるような、身近で軽やかな新しい「賞」の形をつくりたい。その方が、対等で、多様で、パンクで、ずっとアートらしくていいと思う。

だから、今回のアートフェアのテーマは、「Various Collectors’ Prizes」。何十人もの人がそれぞれの価値を見つけられたらきっと何か変わる。

その中でも、もっと20代とか若い人たちにもプライズセレクターとしてアートを買うことに目を向けるようになってほしい。現代アートは今を生きる「僕たちのアート」だから。初めての今年は、その思いを背負って、僕も最初のプライズセレクターのひとりとして参加します。

同世代の普通の人がアートを買って、好きな理由・買った理由を自分の言葉で熱く語るのを聞いて、いつかその人が「買う。私も私の価値を見つける」とこちら側へ一歩踏み出してくれる呼び水になれたらいい。

もし少しでも共感してくれる人がいれば、ぜひ頭(アイデア)でも声(拡散)でも足(来場)でもいいから力を貸してくれると嬉しいです。きっと面白いことが起こせるから。ご連絡お待ちしてます。

Tokyo “ART FAIR” weekend -「観る」から「買う」をつなぐものは?- /

前回の更新から早半年も経ってしまった…。

さて、先週末はG-tokyo 2012とTOKYO FRONTLINE 2012というふたつのアートフェアへ行ってみました。どちらも初参加。

G-tokyo 2012

森アーツセンターギャラリーで行われるG-tokyo 2012は、今年で3回目を迎えるプレミアムアートフェア。

紹介にもある通り、ギャラリー数・作品点数こそ多くないものの、見知った作家や作品も多かったし、ただの見本市ではなく上質な鑑賞体験ができるよう演出された空間もさすが。

特にミヅマアートギャラリーの棚田康司さんの展示は、まさに、一本木造りの彫刻作品を「魅せる」空間。『風の少年』の表情とか、絹糸とライトの風船が観る者のストーリーをかき立てる。

hiromiyoshiiの『風鈴と車輪』(泉太郎さん)も良かった。ペインティングに映像を重ねた作品なんだけど、ペインティングはその映像の中の作業の結果生まれたもので、でも重ねて投影される映像は今まさに色を乗せていくところで、目の前にある作品と、その制作過程の時間軸がループして、感覚をひっくり返される。好みの作品。75万円。

そういう、完全に「観る」モードで楽しんだものがあった一方で、アートフェアならではの「買う」モードの楽しみというのも確かにあった。ざっと目を走らせて、自分好みのテイストかどうかで絞り込んで、部屋に飾るとしたらどうかを想像して。「買える」という前提で観るのは、やっぱり普段の鑑賞とはちょっと違う感覚。

特に、GALLERY SIDE 2で観た、月に手を伸ばしている写真で、月と手の間のプリントを折り曲げることによって、空間に奥行きと渇望感を与えていた渡辺泰子さんの『moon [grasp] space』とか、トタンに描かれた、満月にショベルカーが佇む姿がポップかつ寂しげな、占部史人さんの『At the full moon』なんかは、現実的に飾るレベルで欲しかった。でも、比較的ミニマルなこれらでも、それぞれ12万円と22万円。ちょっとそれでも手が出ない。

ホールでのα Exhibitionでは、比較的安価な若手作家のスモールピースが揃ってて、実際に作品を買うことの楽しさ・作品を所有する喜びを感じてもらう機会を創造しようという意思が感じられて良かったし、ぜひそういうのはアートを手に取る裾野を広げるためにもっとやってほしいと思う。アートフェアじゃないけど、DMO ARTSの『My First ART』のカジュアルさとかもすごくいい。

でもそれだけじゃ、いつまで経ってもライトなコレクターはごくごく小品しか買えないし、「アートの裾野を広げる=買いやすい作品」っていうことだけになってしまう。それってアーティストが本来描きたいものやサイズだとは限らないし、突き詰めたらちょっと気の利いた雑貨と変わらなくなってしまう。ただのアートファンからアートコレクター・アートオーナーへ引き上げるためには、ひとつパラダイムシフトが必要だと改めて思った。

TOKYO FRONTLINE 2012

TOKYO FRONTLINEは、後藤繁雄さんがオーガナイザーをつとめる、今年で2年目のアートフェア。3331ARTSChiyodaにて。

名和晃平さんのプロデュースする SANDWICH Projectや、ヤノベケンジさんなどの錚々たる面子に加え、将来性のある日本やアジアの若手アーティストも多く揃えた野心的な布陣。

個人的に気になった作品をいくつか。

こちらの窪田美樹さんの作品、かなり近づいてみるまで分からなかったが、なんと、人の身体に彫られた刺青を撮影した写真のプリントを材料に作られたもの。人体に刻み込まれた平面の菩薩が立体的に起こされると、これはこれで妙な神々しさがある。21万円。

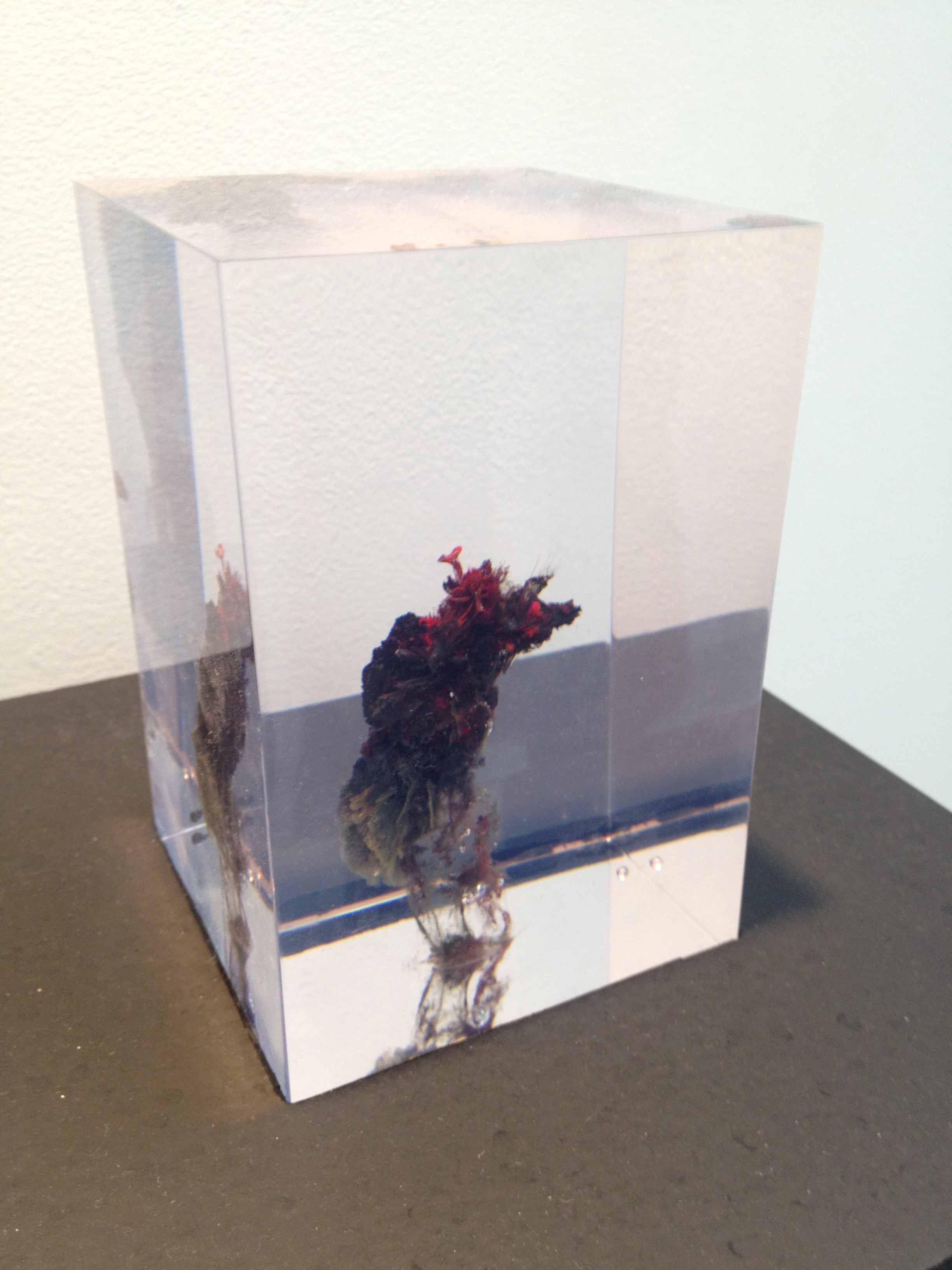

樹脂の中に爆発を閉じ込めたのは、loftwork × isand JAPANの『Welcome! Art Office』でもお話させていただいた木村泰平さんの作品。爆発が作り出す有機的な形は、顔料の鮮やかさと相まって、生物や器官にも似たグロテスクさと神秘を思わせる。各9万円。(実はこれはTOKYO FRONTLINEへの出品ではなかったけど)

台湾のアーティスト、丁建中(DIN Chin-Chung)さんの『空屋』は、暗闇のなか宙に浮かぶ光源を、写真で撮影してつなげることで、大きな光の輪を浮かびあがらせる映像作品。これも直感的で文句なしにカッコ良かった。

元中学校である3331ARTSChiyodaの空気感も相まって、雰囲気はG-tokyo 2012とはいい意味で対照的。こっちの方がお祭り的だったかな。

「観る」から「買う」をつなぐものは?

今回も、欲しいと思った作品は多々あったものの、やっぱり買えなかった。買わなかった。

理由のひとつは先述の通り、「価格」。これは、単純に可処分所得との兼ね合いのはなしだけど、やっぱり高い。10万円、20万円をぽんとは出せない。

そしてもうひとつは、「価値」。今回、初めてアートフェアに参加してみて、普段の展覧会での「観る」モードと「買う」モードの違いは何か、「観る」モードから「買う」モードへのスイッチがどこにあるのか、を意識しながら巡った。

当たり前に聞こえるかも知れないけど、買うことを決めるスイッチは、端的に言えば、「自分にとって金額と同等以上の価値があると思えるかどうか」だと思う。じゃあ、どうしたらその「価値」を実感することができるか?

TOKYO FRONTLINEの帰り道にTwitterで目にした、世界有数のアートアドバイザー、アラン・シュワルツマンのインタビューについてのテキストが興味深い。

“村上隆の場合でさえ、その名前、作品を知っているところから何かが彼の中でクリックして、直感的に理解するまでに色々な段階(偶然いくつかの作品を見る、それをよく知っている人に説明してもらう、そしてまたいくつも作品を目にする、ある所でクリックする)を経ていることがわかる。このクリックするというのは難しいが、自分なりに言葉にすると、それまで受容してきたたくさんのその作品、作家に対するテキスト、ビジュアルの情報などが自分の脳の中で無意識的にいくつもの結節点をつくっていき、それがある一定の数に達したときに 何か発見したような気になるという感覚かなと思う。”

これだけアートに通じた人が、これだけ世界中で評価されている村上隆の作品を前にしたときでさえ、そのスイッチをクリック、つまりそのアーティストや作品の「面白味」を理解する瞬間はそう簡単には訪れない。

アーティストの意図と、現代美術のコンテクストの中での位置が分からないと、面白味も伝わらないし、評価もできない。評価ができなければ、価値があるかどうかは判断できない。今回ふたつのアートフェアへ行ってみて、価格もさることながら感じたハードルはそこ。つまり、身も蓋もない言い方をすれば、「分からないものに金は払えない」ということ。アラン・シュワルツマンにとってのティム・ブラム的な機能の持ち方については、もう少し工夫の余地はあるはず。

一方で、どちらのアートフェアも大盛況だったことが証明するように、「観る」だけでなく「買う」ことに興味がある人もたくさんいる。絶対に。

ただ、もしその人たちが「買う」への一歩を踏み出してくれたとしても、このままだと、ごく一部の精通したコアなコレクター以外は、馬の見た目だけで馬券を買うようなアートの買い方しかできない。ただ競馬に参加することだけを楽しむならいいけど、これから伸びそう、とか美術史的に意味がある、って分かって買う方が断然深い悦びがあるはず。(投機的な買い方は個人的には好きじゃないからギャンブルに例えるのは抵抗あるけど)

例えば、この花の写真。実は、その場では一瞥して通り過ぎてしまったものだが、写真を50枚も60枚も重ねた故の色合いだと知ってから見れば、その意図が色合いに意味を与えて、全く別のものとして胸に映る。

これは単純な例だけど、アートマーケットの成立のためには、そういうレベルから、作家や作品とライトコレクターになりうる一般消費者をつなげる存在(ブリッジメディア)が絶対に必要だと思う。

もちろんその場のギャラリースタッフに聞けば丁寧に説明してくれるけど、きっと、そのブリッジメディアになるような人は多分ギャラリー側の人じゃない方がいい。立場上、どうしてもギャラリーは内側(作家側)を向きがちだし、外から見たらやっぱり遠い存在。

理想は、作家にも買う側にもどちらにも寄り過ぎず、かつスマートな情報量で価値判断への示唆を与えられるもの。その点、雑誌BRUTUSの元副編集長である鈴木芳雄さんが手がけた「コビケンは生きている」展の解説シートは素晴らしかった。

例えば、この会田誠の『無題(通称:下手)』に付けられた解説はこのような感じ。

“これは完全にコンセプチュアル・アート。中国の山水水墨画様式を取りながら、お笑いを狙った「脱力系」作品。意外かもしれないが、会田は自分では決して絵がうまいと思っていないようで、海外に行くなら中国の奥地に水墨画を習いに行きたいと言っていたこともある。「情けない」自分の表明である。一方で、室町時代の水墨画にも見られるように、「そこはかとない情けなさ」(=下手)は、日本美術の美徳でもある。下手なものに味を見出すという趣味は、日本に古くからあるものなのだ。いつも完璧な作品ばかり目指すのではなく、たまにこうした「肩すかし」的な、確信犯的な駄作がある点が会田という作家の魅力でもあり、全体のクオリティを上げているといえる。”

「駄作」と言いながら、その枕詞に「確信犯的な」という言葉がついているように、初見でこの作品を見ただけではまず分からないような、会田誠という作家のバイオグラフィの中でこの作品が果たす役割がすっと入ってくる。のみならず、その「そこはかとない情けなさ」の味わいが会田誠の中で閉じるものではなく、日本美術史の中で位置付けられるものだということまでもが、わずか300字強のテキストに収まっている。

作品と同じくらい、その周辺で作品と観る者をつなぐ存在(ブリッジメディア)の重要性を感じた経験だった。

まとめると、

- アートを買うハードルは、「価格」と「価値」。

- 買うスイッチは、「お金を払う価値を感じられるかどうか」。

- そして、その「価値」を理解するためには、アートとの間を取り持つ存在(ブリッジメディア)が必要。

「価格」のハードルについては、払いたい金額分だけの所有権を購入することで超えられる。

インタビュー、ギャラリートーク、キャプションなどのソフト・コンテンツ次第で、「価値」のハードルについても超えられる。

前回ともつながってきた。この構想サービスがアートとライトファンをつなぐブリッジメディアとして機能して、クリエイションと対価を伴う評価が巡るプラットフォームになればいい。可能性も意味も、充分にあると思う。

アートシェアの可能性 ‐ 『それでもボクは買ってない』 /

先日、loftwork × isand JAPANの「Welcome! Art Office」に行ってきました。

loftworkのイベントスペース兼オフィスで若手作家の作品を展示・販売するイベント。

以前「『アートを買う』ということ」というエントリでも書いたけど、若手作家やインディーズアートをどう健全な形でマーケットに乗せるか、ということを考えていたので、直接アーティストやギャラリーの方と話ができたのは本当によかった。

思ってることは決して間違ってないと思えたという意味でも、その上で課題を突きつけられたという意味でも。

当日のレポートはこちらからどうぞ。

表現する人と見る人が出会うオフィス | Welcome! Art Office

“作品はギャラリーで売るだけでのビジネスではなく、人がいるところにアート作品があって、それを欲しい人がその場で購入する。そんなビジネスの可能性があるはず”(loftwork 林千晶さん)

これは本当にそう。というより、そもそもアート作品を買える場所がなさすぎる。

比較的興味がある方だと思ってる自分でさえ、欲しいと思ったときにどこへ買いに行ったらいいのか正直よく分からない。

「あの作家の作品好きだからちょっとそこのギャラリーまで買いに行ってくるね」って場面を想像してみたけど、やっぱり生活動線から外れすぎて不自然というか無理があるでしょ?

そう考えると、やっぱりまだ「場」としてのアートマーケットの不在というか、需要と供給のミスマッチがあると思う。

このままだときっとずっと、アートは美術館に「観に行くもの」のままで「購入するもの」にはならないだろうし、アーティストとファンの間には壁ができたままになっちゃうんじゃないか。

だから「Welcome! Art Office」は大歓迎だし、こういう場がもっとできて欲しいと思ってる。

“表現する人と見る人の距離をつなげる出会いの場を作っていきたい。アートはアーティストの思いがあって、伝えたい気持ちから作品ができていく。その思いを見る側がもっと共有し、アーティストを応援する、協力する、アーティストの気持ちのカケラをもらう。そんな感覚でアートを身近に感じて欲しい”(island JAPAN 伊藤悠さん)

今回の「Welcome! Art Office」が特に良かったのは、実際に作品を制作したアーティストから直接作品に対する思いのプレゼンテーションがあったこと。

繰り返しになるけど、良くも悪くも、特に現代アートってその作品の背景や意図=コンテクストを楽しむゲーム的な側面があるから、何の事前情報もないまま「感じろ!」というスタンスで観るのと、参考までにだとしても、作家が本来意図した「解答例」や「楽しみ方」を頭に置いてから観るのとでは面白さが全然違う。

何より、生活かけて好きなことに打ち込んでるひとの、好きなことについての話を聞いて楽しくないはずがない。

特に、今回の作家さんたちはみんな20代で世代的にも近かったし、前述の通り、決してアーティストの置かれた状況が楽なものじゃないのも分かってるから、「やっぱりゆくゆくは作品一本で食べていけるようになりたいですね」なんて笑って話すのを聞いてると、余計に共感もするし応援したい気持ちも増す。

単純だけど、やっぱりそういうことをアーティスト自身の言葉で伝えること、コミュニケーションすることが、いちばんファンとアートマーケットの裾野を広げることにつながるような気がする。

いちばんのアート支援はなんといっても「作品が売れる」こと。

そのためにもっとアートとの出会いの接点を増やすこと。

もっとアーティストとのコミュニケーションの場を増やすこと。

もっとアートが気軽に買える仕組みを作ること。

必要だなって考えていたことは間違ってない、という気持ちは話してて強くなった。

でも。

同時に事実として突きつけられたのが、「それでも俺は買わなかった」ということ。

「買えなかった」と書こうとしたけど違う。「買わなかった」。

これだけ偉そうにアートを買う意義を語っているにも関わらず。

あんなに話して応援したいと思ったにも関わらず。

自己嫌悪はもちろんあるけど、その理由を突き詰めて考えることには意味があると思う。

自分で買わないのに他のひとにアートを買う理由を提示はできない。

逆に言えば、そのハードルさえクリアできる仕組みがあれば、アートマーケットが広がる可能性は充分にあるんじゃないか。

思いつくままに買わなかった理由を列挙してみる。

作品にそこまでの魅力がなかった?

決してそんなことはないし、そんな言い方をしてしまったら先に進まない。

むしろ、そんな出会いでなければ買えない前提なのであれば、そもそものハードルが高すぎる。一生のうちににいくつも買えやしない。

値段の高さ?

否定はしきれないかもしれない。当日販売されていた作品は、安いものであれば3万〜6万円程度から買えるものがあったし、この値段は実際、アーティストがかけた労力や時間を考えれば、いくらの儲けにもならないくらい安い設定だったと思う。

でも、それでも、情けない話だけど、個人的にすぐにその場でポンと即決できる金額でもなかったというのが正直なところ。

プロダクト、「物」だということ?

これは難しい。プロダクトとしての物質性があるからこそ、専有することに価値があるとも言える反面、狭い住宅事情もあって飾る場所・保管場所を考えるとちょっと躊躇してしまったのも確か。

結局、買うことで応援したい気持ちはありつつも、こういった諸々が頭を駆け巡るうちに、買うという踏ん切りがつかなかったというのが実際のところだったと思う。

じゃあ、「即決できるくらいの安い価格で、場所を気にしないで済むくらいの小さなアート作品が増えればいいのか」、というとそれもちょっと違う気がする。小品しか売れない状況では大きなマーケットの成長は難しいだろうし、作家が作りたいもの・表現したいものを満たせない規模のものばかりになってしまうかもしれない。そうなったらそれはアートではなくただの雑貨だ。

アート作品の単価を下げることなく、自分のできる範囲で支援するハードルを下げること。

大作でも少額から買えるような仕組み、つまり「アートのシェア、共同購入・共同保有」がその解決策になるんじゃないか。

例えば、こんなWebサービスがあったらどうだろう。

- アーティストは、自分の作品にキャプションと値段を付けてサイト上に出品できる。

- ユーザは、欲しい・応援したいと思った作品に対して好きな値段を支払って、その金額分の「所有権」を買う。

- 購入者(オーナー)は、所有権の保有比率に応じて、実際の作品のレンタルやオートクチュール権などのリターンが得られる。

- 他のユーザの支払い分も含めて設定金額に達したら、作品を共同購入してどこかギャラリースペースで保管。もちろん単独で価格の100%を支払った場合はそのユーザが好きに保有してもいい。

- 購入した作品は、保有比率の表示とともにデジタルデータとしてマイページに追加されてゆき、自分だけのアートコレクションとなる。また、そのコレクションはソーシャルメディアにコネクトして共有・拡散が可能。

- ギャラリースペースに保管された作品は、オーナーの名前や保有比率のキャプションを付けて展示、一般公開される。

アート版Kickstarter+デジタルコレクション共有機能というか。

値段の高さに対するハードルは、共同購入することで自分の可能な範囲の負担で済むことで下げられる。

プロダクトとしての物質性に対するハードルは、デジタルデータとしてサイト上にコレクションできることと、実際に飾りたくなれば保有比率に応じてレンタルすることもできることで解決できる。

つまり、プロダクトそのものの所有権だけでなく、「所有感」と「支援したい気持ちの充実」を売る仕組み。

アートを買う生活上のタッチポイントがないこともWeb上でECサイト化することで解決できるんじゃないか。

欲しい作品があればリクエスト申請できてもいいかもしれない。

もし「共同購入・デジタルコレクション共有」の仕組みが上手くいけば、アーティストにとっては小品から大作まで買ってもらえる間口が広がるし、プロモーション・ファン獲得につながるかもしれない。

ユーザにとっては、欲しい作品を少額から買える=自分のできる範囲でアーティスト支援ができるし、マイページのアートコレクションはそれ自体が周りへ自己表現として発信可能なコンテンツにもなる。

ひとつのWebサービスとして考えたときにマネタイズの難しさはあるけど、サイト上で売買される金額の何%かを手数料として取るとか、成約された作品を一般展示するときに入場料を取るとか、方法が全くないわけじゃない。

マイページのコレクションルームをデコレーションするデジタルアイテムを売ってもいいかも。

この机上の空論が果たしてどれだけ上手くいくかは分からないけど、資本主義経済である以上、助成金とか以外のところで、少しずつでもお金が需要と供給の間で循環する仕組みを作らないとアートは強くならないし、いつ死んでもおかしくない。

プロ・インディーズに関わらず、アーティストと受け手の間でコミュニケーションとお金が巡る生態系を作ることは、これからあらゆるクリエイションにとって重要になってくる気がする。

これ、本気でやりたい。

でも、サイト制作のスキルはないし、ひとりでできることに限りがあるのも分かってる。

もし共感してくれる方がいたらぜひご連絡ください。特にプログラミングできるひと!

一緒にクリエイションのビオトープを作りましょう。

「アートを買う」ということ /

日本橋高島屋にて開催中(6/20まで)の『ZIPANGU』展に行ってきた。

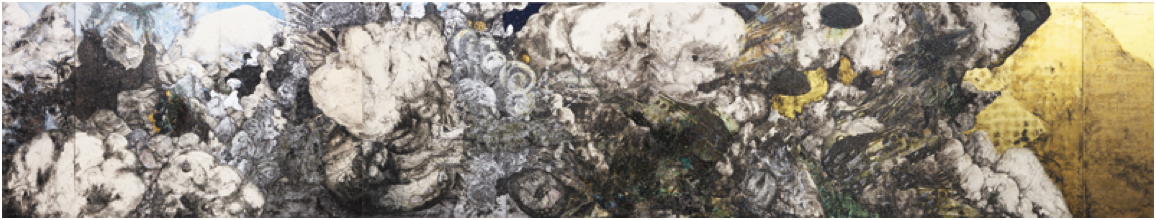

三瀬夏之助『だから僕はこの一瞬を永遠のものにしてみせる』2010

単純に、和紙とか絵絹に金箔・岩絵具ってガンメタリックでかっこいいよなー。

こういう作品と日本特有のサブカルチャーや湿度が、進むごとに顔を出し合ってリアルタイムな「ジパング」を表していた。

高島屋の8階ホールは初めて行ったけど、180年間ある意味文化を支えてきた百貨店の底力を垣間見た気がする。展示内容については見てのお楽しみという部分もあるので詳しい言及は避けるけど、思っていた以上にボリュームも充実してた。

今日はたまたまあった山本太郎さんのギャラリートークを聴いていて、特に締めの言葉が印象に残ったので今キーボードを叩いている。

「ライブと同じように、展覧会の熱狂をつくるのはアーティストでもスタッフだけでもなく、みなさんひとりひとりのお客さんです。見終わったら『こんなの行ってきた』だけでも批判でもいい、直接でもTwitterでもいいから伝えてください。メディアに取り上げられる以上にそれが展覧会の熱狂をつくるんです」

「あと、ここを出たら展示に負けないくらい充実したグッズコーナーがあるんで、ぜひご覧になっていってください。この屏風を高島屋の包装紙にくるんで抱えて帰っていただけるなら別なんでしょうが、展覧会ってなかなかその感動を持ち帰りづらいものだと思うんです。ポストカード一枚でも買って思い出を持ち帰ってください」

もしかしたら、こうして営業みたいなことを言われるのは人によっては抵抗とか違和感を覚えるかも知れないけど、個人的にはアーティスト自身がちゃんとこういうことを主張するって大事なことだと思う。すごく。

当たり前だけど、見に来てもらわなきゃ伝わらないし、売れなきゃ食っていけない。

俺はアート面白いと思うから、そんなことでアートがなくなったりしてほしくないし、そんなことでアーティストになるのを諦める人はひとりでも減ってほしい。

ギャラリートークを聴いて改めて思ったけど、作品の解説についてもそう。当然、観る側はタイトルとか画材とかディスコグラフィからその作品の意図やコンテクストを読み取ろうとはするし、そしてそれは必ずしも作り手の頭の中と合致している必要性はないところがアート鑑賞のひとつの愉しみだと思うけど、作家が意図した一種の「回答例」を踏まえて観るのとでは、やっぱり得られる情報は格段に違う。

ちなみに山口晃も今回の展示作の末尾に解説の漫画を描いていて(本作に関しては結果的に解説にはなっていないオチをつけているけど)同じようなことを言っているが、100%伝わり切らなくても、例え意訳にしかならない危険性があったとしても、アーティスト自身が伝える努力をせずに「作品を観て感じろ」というのは、誤解を恐れずに言えば怠慢な気がする。

だって俺を含めてそんなに分かんないもん。残念ながらそれが今の大多数のアートリテラシー。これは義務教育レベルで教わっていない欠落の問題だと思う。

突き詰めると、そこから変えなきゃずっとこのままアートは一部の「特殊な層」の中で閉じられたままだし、「生活の一部」になるのなんて夢のまた夢。

せっかく作品という形で凝縮・結晶化させたものを一から十までほどいて噛み砕いて見せるのは、もしかしたらアーティストにとっては歯がゆかったり恥ずかしかったりもするのかも知れないけど、文章でもいいから作品の意図や背景は丁寧すぎるくらいに説明して、見所や「楽しみ方」を明示した方がいいと思う。今はまず。じゃないともったいない。

その上で、今のアートを取り巻くこういう殻を破るには、アートはその「見所・楽しみ方」とリンクするところで他の「生活圏」の領域に侵食していくしかないんじゃないか。それこそヴィレッジ・ヴァンガードで似た世界観のマンガの隣に置くとか、IKEAでソファと一緒に売るとか。多分アートがギャラリーの中にしかないうちは狭いアート・クラスタの内側だけで生産・消費されてく状況は変わらない。

そんなことを考えていて、ふと浮かんだのがブックコーディネーター内沼晋太郎さんの活動。例えば、一冊の文庫本とカフェのセットとか、本が生活の中で生きるシーン丸ごとプレゼンテーションしている。そんな風に、アートも生活の中で果たす「機能」を具体的にイメージさせることがヒントになる気がする。

もちろん、アート作品は文庫本ほど気軽に買えるものばかりじゃないし、所有するだけが楽しみ方じゃないけど、そういう生活の中でワークするミニマルなアートもあっていいと思うし、今はそれが少なすぎると思う。

自分で初めて絵を買ったとき、金額的にはそんなに高い物ではなかったけど、あんなに「物を買う」って行為を意識したのは初めてだった。不思議に充実した気持ちになって、すごく豊かなお金の使い方だと思った。だから、アートをもっと花を買うみたいに誰かに贈れたらいいし、欲を言えばただ「綺麗だから」だけじゃなくて、花言葉みたいに「この作品にはこんなメッセージがあるんだよ」って伝えられたらもっといい。そして、好きな作家ができたら、CDを買うみたいに作品を買って、ライブに行くみたいに展覧会に行って、インディーズバンドを応援するような軽やかさで生活に溶け込んだらいい。

そういう意味で、『CHOICES FOR GIFTS』展とか、『¥2010 exhibition』、最近だとアートフェア京都とか若手アーティストのオークション『STORY...』はそんな端緒になりそうですごく共振した。

***

この日はジパング展の後、前回のエントリでも触れたCAMPFIRE石田さんのこのツイートを見て渋谷SECOBARへ。

入場無料だったし時間的にもちょうどよかったからという軽い気持ちだったから、『FREE PATH』というイベントの詳細はほとんど知らずに行ったんだけど、これがよかった。

メインイベントのひとつが、アートのフリーペーパーFree Art Magazine Sに参加しているアーティストたちの『¥0〜オークション』。

イベントの性質的にも、多分この日は客層も特にアートやクリエイティブに興味の強いひとたちが多かったと思うけど、それでも入札の手が挙がるのはまばらで妙な緊張感が走ったり。

でも、最終的には4、5千円〜1万円ほどの価格ですべての作品に買い手がついた。作り手として納得のいく金額なのかどうかは分からないし、込めた思いとかかけた労力を思えばきっとそれは安すぎる値段なんだろうと思うけど、やっぱり買い手のついた瞬間のアーティストたちは嬉しそうに見えた。それだけじゃなく、その場で作り手と買い手の間で会話が生まれて、お金だけじゃないお互いの「ありがとう」が交わされてファンになる瞬間が見えた。

落札してないので人のことは何も言えないけど、「アートを買う」という行為のリアルな重さと位置づけが見えたし、同時にそこから生まれるつながりが確信できてすごく興味深かった。最初に出た作品は落としておけばよかったなとちょっと後悔してる。

アートオークションの次はいよいよCAMPFIREのトークライブ。ここで前述のFree Art Magazine Sのエディター陣がCAMPFIREへプロジェクトを生プレゼン。そのプロジェクト概要は以下の通り。

「若手アーティストたちが制作しながら住めるような“場”が欲しい。カレンダーとかは家の中に飾るけど、アートが生活の中にあるイメージや文化はまだまだないから、誰もが自由に見に来れるような家を借りて、絵だけじゃなくマグカップとかカーテンとか家具とか、最終的には全部が若手作家のアートでできた家をつくって、その中で生活する豊かさを提示したい」

誰もが思っていることだと言えばそれまでだけど、つい数時間前まで考えていたこととほぼ同じことを耳にするシンクロニシティには、大げさだけど軽く運命的なものを感じた。ひと回り外の興味にリアルタイムでつなげていけるtwitterのセレンディピティをこんなに感じたことはないかも知れない。

もしこれがCAMPFIREのプロジェクトになった場合、パトロンのリターンとしては、それこそ「生活の中の小さなアート」を買えるようにしてもいいし、制作過程をコンテンツ化して共有してもいい。リアルな“場”ができるから、そこでパトロン限定のイベントをやってもいいし、ゲストルームに泊まれるようにしてもいい。可能性のあるアイデアだと思う。

***

生活の中でワークするアートの価値の提示、それをお金を出して買うことで得られるものの提示、これがしっかりできたら割と本気で日本変わる気がする。今はもっと「アート」の外側で、アートの外側にいるひとたちに引っかかるようなイベントがしたい。

それには全く異質の「アートの外側」を結びつけるキュレーション能力と、そこにいるひとたちにちゃんと響かせられるだけの編集力が必要。もっともっとつけなきゃいけないなー。協力、求ム。