日本橋高島屋にて開催中(6/20まで)の『ZIPANGU』展に行ってきた。

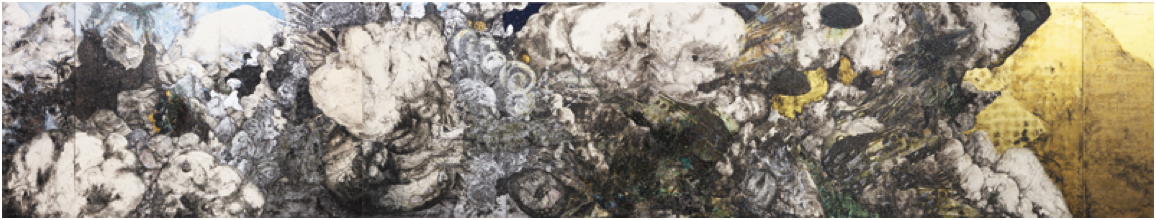

三瀬夏之助『だから僕はこの一瞬を永遠のものにしてみせる』2010

単純に、和紙とか絵絹に金箔・岩絵具ってガンメタリックでかっこいいよなー。

こういう作品と日本特有のサブカルチャーや湿度が、進むごとに顔を出し合ってリアルタイムな「ジパング」を表していた。

高島屋の8階ホールは初めて行ったけど、180年間ある意味文化を支えてきた百貨店の底力を垣間見た気がする。展示内容については見てのお楽しみという部分もあるので詳しい言及は避けるけど、思っていた以上にボリュームも充実してた。

今日はたまたまあった山本太郎さんのギャラリートークを聴いていて、特に締めの言葉が印象に残ったので今キーボードを叩いている。

「ライブと同じように、展覧会の熱狂をつくるのはアーティストでもスタッフだけでもなく、みなさんひとりひとりのお客さんです。見終わったら『こんなの行ってきた』だけでも批判でもいい、直接でもTwitterでもいいから伝えてください。メディアに取り上げられる以上にそれが展覧会の熱狂をつくるんです」

「あと、ここを出たら展示に負けないくらい充実したグッズコーナーがあるんで、ぜひご覧になっていってください。この屏風を高島屋の包装紙にくるんで抱えて帰っていただけるなら別なんでしょうが、展覧会ってなかなかその感動を持ち帰りづらいものだと思うんです。ポストカード一枚でも買って思い出を持ち帰ってください」

もしかしたら、こうして営業みたいなことを言われるのは人によっては抵抗とか違和感を覚えるかも知れないけど、個人的にはアーティスト自身がちゃんとこういうことを主張するって大事なことだと思う。すごく。

当たり前だけど、見に来てもらわなきゃ伝わらないし、売れなきゃ食っていけない。

俺はアート面白いと思うから、そんなことでアートがなくなったりしてほしくないし、そんなことでアーティストになるのを諦める人はひとりでも減ってほしい。

ギャラリートークを聴いて改めて思ったけど、作品の解説についてもそう。当然、観る側はタイトルとか画材とかディスコグラフィからその作品の意図やコンテクストを読み取ろうとはするし、そしてそれは必ずしも作り手の頭の中と合致している必要性はないところがアート鑑賞のひとつの愉しみだと思うけど、作家が意図した一種の「回答例」を踏まえて観るのとでは、やっぱり得られる情報は格段に違う。

ちなみに山口晃も今回の展示作の末尾に解説の漫画を描いていて(本作に関しては結果的に解説にはなっていないオチをつけているけど)同じようなことを言っているが、100%伝わり切らなくても、例え意訳にしかならない危険性があったとしても、アーティスト自身が伝える努力をせずに「作品を観て感じろ」というのは、誤解を恐れずに言えば怠慢な気がする。

だって俺を含めてそんなに分かんないもん。残念ながらそれが今の大多数のアートリテラシー。これは義務教育レベルで教わっていない欠落の問題だと思う。

突き詰めると、そこから変えなきゃずっとこのままアートは一部の「特殊な層」の中で閉じられたままだし、「生活の一部」になるのなんて夢のまた夢。

せっかく作品という形で凝縮・結晶化させたものを一から十までほどいて噛み砕いて見せるのは、もしかしたらアーティストにとっては歯がゆかったり恥ずかしかったりもするのかも知れないけど、文章でもいいから作品の意図や背景は丁寧すぎるくらいに説明して、見所や「楽しみ方」を明示した方がいいと思う。今はまず。じゃないともったいない。

その上で、今のアートを取り巻くこういう殻を破るには、アートはその「見所・楽しみ方」とリンクするところで他の「生活圏」の領域に侵食していくしかないんじゃないか。それこそヴィレッジ・ヴァンガードで似た世界観のマンガの隣に置くとか、IKEAでソファと一緒に売るとか。多分アートがギャラリーの中にしかないうちは狭いアート・クラスタの内側だけで生産・消費されてく状況は変わらない。

そんなことを考えていて、ふと浮かんだのがブックコーディネーター内沼晋太郎さんの活動。例えば、一冊の文庫本とカフェのセットとか、本が生活の中で生きるシーン丸ごとプレゼンテーションしている。そんな風に、アートも生活の中で果たす「機能」を具体的にイメージさせることがヒントになる気がする。

もちろん、アート作品は文庫本ほど気軽に買えるものばかりじゃないし、所有するだけが楽しみ方じゃないけど、そういう生活の中でワークするミニマルなアートもあっていいと思うし、今はそれが少なすぎると思う。

自分で初めて絵を買ったとき、金額的にはそんなに高い物ではなかったけど、あんなに「物を買う」って行為を意識したのは初めてだった。不思議に充実した気持ちになって、すごく豊かなお金の使い方だと思った。だから、アートをもっと花を買うみたいに誰かに贈れたらいいし、欲を言えばただ「綺麗だから」だけじゃなくて、花言葉みたいに「この作品にはこんなメッセージがあるんだよ」って伝えられたらもっといい。そして、好きな作家ができたら、CDを買うみたいに作品を買って、ライブに行くみたいに展覧会に行って、インディーズバンドを応援するような軽やかさで生活に溶け込んだらいい。

そういう意味で、『CHOICES FOR GIFTS』展とか、『¥2010 exhibition』、最近だとアートフェア京都とか若手アーティストのオークション『STORY...』はそんな端緒になりそうですごく共振した。

***

この日はジパング展の後、前回のエントリでも触れたCAMPFIRE石田さんのこのツイートを見て渋谷SECOBARへ。

入場無料だったし時間的にもちょうどよかったからという軽い気持ちだったから、『FREE PATH』というイベントの詳細はほとんど知らずに行ったんだけど、これがよかった。

メインイベントのひとつが、アートのフリーペーパーFree Art Magazine Sに参加しているアーティストたちの『¥0〜オークション』。

イベントの性質的にも、多分この日は客層も特にアートやクリエイティブに興味の強いひとたちが多かったと思うけど、それでも入札の手が挙がるのはまばらで妙な緊張感が走ったり。

でも、最終的には4、5千円〜1万円ほどの価格ですべての作品に買い手がついた。作り手として納得のいく金額なのかどうかは分からないし、込めた思いとかかけた労力を思えばきっとそれは安すぎる値段なんだろうと思うけど、やっぱり買い手のついた瞬間のアーティストたちは嬉しそうに見えた。それだけじゃなく、その場で作り手と買い手の間で会話が生まれて、お金だけじゃないお互いの「ありがとう」が交わされてファンになる瞬間が見えた。

落札してないので人のことは何も言えないけど、「アートを買う」という行為のリアルな重さと位置づけが見えたし、同時にそこから生まれるつながりが確信できてすごく興味深かった。最初に出た作品は落としておけばよかったなとちょっと後悔してる。

アートオークションの次はいよいよCAMPFIREのトークライブ。ここで前述のFree Art Magazine Sのエディター陣がCAMPFIREへプロジェクトを生プレゼン。そのプロジェクト概要は以下の通り。

「若手アーティストたちが制作しながら住めるような“場”が欲しい。カレンダーとかは家の中に飾るけど、アートが生活の中にあるイメージや文化はまだまだないから、誰もが自由に見に来れるような家を借りて、絵だけじゃなくマグカップとかカーテンとか家具とか、最終的には全部が若手作家のアートでできた家をつくって、その中で生活する豊かさを提示したい」

誰もが思っていることだと言えばそれまでだけど、つい数時間前まで考えていたこととほぼ同じことを耳にするシンクロニシティには、大げさだけど軽く運命的なものを感じた。ひと回り外の興味にリアルタイムでつなげていけるtwitterのセレンディピティをこんなに感じたことはないかも知れない。

もしこれがCAMPFIREのプロジェクトになった場合、パトロンのリターンとしては、それこそ「生活の中の小さなアート」を買えるようにしてもいいし、制作過程をコンテンツ化して共有してもいい。リアルな“場”ができるから、そこでパトロン限定のイベントをやってもいいし、ゲストルームに泊まれるようにしてもいい。可能性のあるアイデアだと思う。

***

生活の中でワークするアートの価値の提示、それをお金を出して買うことで得られるものの提示、これがしっかりできたら割と本気で日本変わる気がする。今はもっと「アート」の外側で、アートの外側にいるひとたちに引っかかるようなイベントがしたい。

それには全く異質の「アートの外側」を結びつけるキュレーション能力と、そこにいるひとたちにちゃんと響かせられるだけの編集力が必要。もっともっとつけなきゃいけないなー。協力、求ム。