前回の更新から早半年も経ってしまった…。

さて、先週末はG-tokyo 2012とTOKYO FRONTLINE 2012というふたつのアートフェアへ行ってみました。どちらも初参加。

G-tokyo 2012

森アーツセンターギャラリーで行われるG-tokyo 2012は、今年で3回目を迎えるプレミアムアートフェア。

紹介にもある通り、ギャラリー数・作品点数こそ多くないものの、見知った作家や作品も多かったし、ただの見本市ではなく上質な鑑賞体験ができるよう演出された空間もさすが。

特にミヅマアートギャラリーの棚田康司さんの展示は、まさに、一本木造りの彫刻作品を「魅せる」空間。『風の少年』の表情とか、絹糸とライトの風船が観る者のストーリーをかき立てる。

hiromiyoshiiの『風鈴と車輪』(泉太郎さん)も良かった。ペインティングに映像を重ねた作品なんだけど、ペインティングはその映像の中の作業の結果生まれたもので、でも重ねて投影される映像は今まさに色を乗せていくところで、目の前にある作品と、その制作過程の時間軸がループして、感覚をひっくり返される。好みの作品。75万円。

そういう、完全に「観る」モードで楽しんだものがあった一方で、アートフェアならではの「買う」モードの楽しみというのも確かにあった。ざっと目を走らせて、自分好みのテイストかどうかで絞り込んで、部屋に飾るとしたらどうかを想像して。「買える」という前提で観るのは、やっぱり普段の鑑賞とはちょっと違う感覚。

特に、GALLERY SIDE 2で観た、月に手を伸ばしている写真で、月と手の間のプリントを折り曲げることによって、空間に奥行きと渇望感を与えていた渡辺泰子さんの『moon [grasp] space』とか、トタンに描かれた、満月にショベルカーが佇む姿がポップかつ寂しげな、占部史人さんの『At the full moon』なんかは、現実的に飾るレベルで欲しかった。でも、比較的ミニマルなこれらでも、それぞれ12万円と22万円。ちょっとそれでも手が出ない。

ホールでのα Exhibitionでは、比較的安価な若手作家のスモールピースが揃ってて、実際に作品を買うことの楽しさ・作品を所有する喜びを感じてもらう機会を創造しようという意思が感じられて良かったし、ぜひそういうのはアートを手に取る裾野を広げるためにもっとやってほしいと思う。アートフェアじゃないけど、DMO ARTSの『My First ART』のカジュアルさとかもすごくいい。

でもそれだけじゃ、いつまで経ってもライトなコレクターはごくごく小品しか買えないし、「アートの裾野を広げる=買いやすい作品」っていうことだけになってしまう。それってアーティストが本来描きたいものやサイズだとは限らないし、突き詰めたらちょっと気の利いた雑貨と変わらなくなってしまう。ただのアートファンからアートコレクター・アートオーナーへ引き上げるためには、ひとつパラダイムシフトが必要だと改めて思った。

TOKYO FRONTLINE 2012

TOKYO FRONTLINEは、後藤繁雄さんがオーガナイザーをつとめる、今年で2年目のアートフェア。3331ARTSChiyodaにて。

名和晃平さんのプロデュースする SANDWICH Projectや、ヤノベケンジさんなどの錚々たる面子に加え、将来性のある日本やアジアの若手アーティストも多く揃えた野心的な布陣。

個人的に気になった作品をいくつか。

こちらの窪田美樹さんの作品、かなり近づいてみるまで分からなかったが、なんと、人の身体に彫られた刺青を撮影した写真のプリントを材料に作られたもの。人体に刻み込まれた平面の菩薩が立体的に起こされると、これはこれで妙な神々しさがある。21万円。

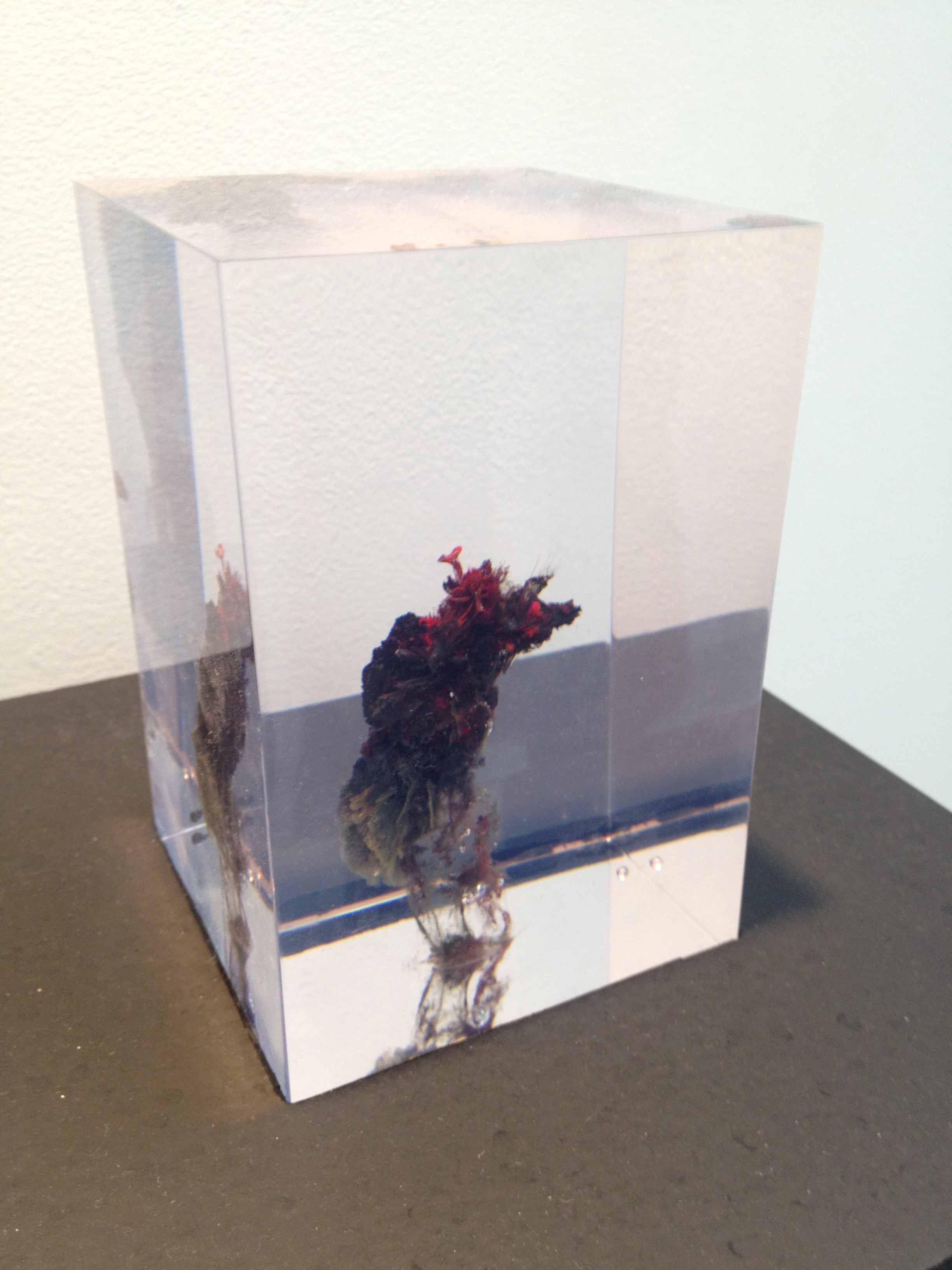

樹脂の中に爆発を閉じ込めたのは、loftwork × isand JAPANの『Welcome! Art Office』でもお話させていただいた木村泰平さんの作品。爆発が作り出す有機的な形は、顔料の鮮やかさと相まって、生物や器官にも似たグロテスクさと神秘を思わせる。各9万円。(実はこれはTOKYO FRONTLINEへの出品ではなかったけど)

台湾のアーティスト、丁建中(DIN Chin-Chung)さんの『空屋』は、暗闇のなか宙に浮かぶ光源を、写真で撮影してつなげることで、大きな光の輪を浮かびあがらせる映像作品。これも直感的で文句なしにカッコ良かった。

元中学校である3331ARTSChiyodaの空気感も相まって、雰囲気はG-tokyo 2012とはいい意味で対照的。こっちの方がお祭り的だったかな。

「観る」から「買う」をつなぐものは?

今回も、欲しいと思った作品は多々あったものの、やっぱり買えなかった。買わなかった。

理由のひとつは先述の通り、「価格」。これは、単純に可処分所得との兼ね合いのはなしだけど、やっぱり高い。10万円、20万円をぽんとは出せない。

そしてもうひとつは、「価値」。今回、初めてアートフェアに参加してみて、普段の展覧会での「観る」モードと「買う」モードの違いは何か、「観る」モードから「買う」モードへのスイッチがどこにあるのか、を意識しながら巡った。

当たり前に聞こえるかも知れないけど、買うことを決めるスイッチは、端的に言えば、「自分にとって金額と同等以上の価値があると思えるかどうか」だと思う。じゃあ、どうしたらその「価値」を実感することができるか?

TOKYO FRONTLINEの帰り道にTwitterで目にした、世界有数のアートアドバイザー、アラン・シュワルツマンのインタビューについてのテキストが興味深い。

“村上隆の場合でさえ、その名前、作品を知っているところから何かが彼の中でクリックして、直感的に理解するまでに色々な段階(偶然いくつかの作品を見る、それをよく知っている人に説明してもらう、そしてまたいくつも作品を目にする、ある所でクリックする)を経ていることがわかる。このクリックするというのは難しいが、自分なりに言葉にすると、それまで受容してきたたくさんのその作品、作家に対するテキスト、ビジュアルの情報などが自分の脳の中で無意識的にいくつもの結節点をつくっていき、それがある一定の数に達したときに 何か発見したような気になるという感覚かなと思う。”

これだけアートに通じた人が、これだけ世界中で評価されている村上隆の作品を前にしたときでさえ、そのスイッチをクリック、つまりそのアーティストや作品の「面白味」を理解する瞬間はそう簡単には訪れない。

アーティストの意図と、現代美術のコンテクストの中での位置が分からないと、面白味も伝わらないし、評価もできない。評価ができなければ、価値があるかどうかは判断できない。今回ふたつのアートフェアへ行ってみて、価格もさることながら感じたハードルはそこ。つまり、身も蓋もない言い方をすれば、「分からないものに金は払えない」ということ。アラン・シュワルツマンにとってのティム・ブラム的な機能の持ち方については、もう少し工夫の余地はあるはず。

一方で、どちらのアートフェアも大盛況だったことが証明するように、「観る」だけでなく「買う」ことに興味がある人もたくさんいる。絶対に。

ただ、もしその人たちが「買う」への一歩を踏み出してくれたとしても、このままだと、ごく一部の精通したコアなコレクター以外は、馬の見た目だけで馬券を買うようなアートの買い方しかできない。ただ競馬に参加することだけを楽しむならいいけど、これから伸びそう、とか美術史的に意味がある、って分かって買う方が断然深い悦びがあるはず。(投機的な買い方は個人的には好きじゃないからギャンブルに例えるのは抵抗あるけど)

例えば、この花の写真。実は、その場では一瞥して通り過ぎてしまったものだが、写真を50枚も60枚も重ねた故の色合いだと知ってから見れば、その意図が色合いに意味を与えて、全く別のものとして胸に映る。

これは単純な例だけど、アートマーケットの成立のためには、そういうレベルから、作家や作品とライトコレクターになりうる一般消費者をつなげる存在(ブリッジメディア)が絶対に必要だと思う。

もちろんその場のギャラリースタッフに聞けば丁寧に説明してくれるけど、きっと、そのブリッジメディアになるような人は多分ギャラリー側の人じゃない方がいい。立場上、どうしてもギャラリーは内側(作家側)を向きがちだし、外から見たらやっぱり遠い存在。

理想は、作家にも買う側にもどちらにも寄り過ぎず、かつスマートな情報量で価値判断への示唆を与えられるもの。その点、雑誌BRUTUSの元副編集長である鈴木芳雄さんが手がけた「コビケンは生きている」展の解説シートは素晴らしかった。

例えば、この会田誠の『無題(通称:下手)』に付けられた解説はこのような感じ。

“これは完全にコンセプチュアル・アート。中国の山水水墨画様式を取りながら、お笑いを狙った「脱力系」作品。意外かもしれないが、会田は自分では決して絵がうまいと思っていないようで、海外に行くなら中国の奥地に水墨画を習いに行きたいと言っていたこともある。「情けない」自分の表明である。一方で、室町時代の水墨画にも見られるように、「そこはかとない情けなさ」(=下手)は、日本美術の美徳でもある。下手なものに味を見出すという趣味は、日本に古くからあるものなのだ。いつも完璧な作品ばかり目指すのではなく、たまにこうした「肩すかし」的な、確信犯的な駄作がある点が会田という作家の魅力でもあり、全体のクオリティを上げているといえる。”

「駄作」と言いながら、その枕詞に「確信犯的な」という言葉がついているように、初見でこの作品を見ただけではまず分からないような、会田誠という作家のバイオグラフィの中でこの作品が果たす役割がすっと入ってくる。のみならず、その「そこはかとない情けなさ」の味わいが会田誠の中で閉じるものではなく、日本美術史の中で位置付けられるものだということまでもが、わずか300字強のテキストに収まっている。

作品と同じくらい、その周辺で作品と観る者をつなぐ存在(ブリッジメディア)の重要性を感じた経験だった。

まとめると、

- アートを買うハードルは、「価格」と「価値」。

- 買うスイッチは、「お金を払う価値を感じられるかどうか」。

- そして、その「価値」を理解するためには、アートとの間を取り持つ存在(ブリッジメディア)が必要。

「価格」のハードルについては、払いたい金額分だけの所有権を購入することで超えられる。

インタビュー、ギャラリートーク、キャプションなどのソフト・コンテンツ次第で、「価値」のハードルについても超えられる。

前回ともつながってきた。この構想サービスがアートとライトファンをつなぐブリッジメディアとして機能して、クリエイションと対価を伴う評価が巡るプラットフォームになればいい。可能性も意味も、充分にあると思う。